ひと休み:スケッチの間違いに気付いたらどうする?

ここで少し休憩して、スケッチと実物の花と見比べてみましょうか。そろそろボロが出てくる頃合かと思います。

いえいえ、それでいいんです。直感任せに描いたので、「あそこがずれてる。ここは小さすぎる」は当たり前なんです。むしろここまでの作業はそんなミスを洗い出すために行っていたようなものなんです。

絵が上手な人ならまだしも。絵が苦手な初心者がある程度正確な形でスケッチしていくためには、たくさんの基準が必要です。基準さえあれば、絵心なんてなくても簡単に「もっと小さい、大きい」「もっと上、下」と指摘することができるからです。

間違えに気付いても焦らず、何事もなかったかのようにその場で直してしまえばOKです。

手順⑤花びらの先端形状にマークを入れる(直感モード:オフ)

ここからは直感モードをオフにして、いよいよ花の仕上げに入ります。花びらを1枚ずつ描き入れましょう。

手順④で入れた補助線によって、花がいくつかのエリアに分割されましたよね。

この補助線は花びらと花びらの境界を示すものです。つまり、そこに花びらの輪郭線がくるわけですね。

そして1つのエリアの中には何枚の花びらが収まっていますか? これは実物の花をよく観察すればわかります。

手順④と同様に、今度はエリアの中へ花びら同士の境界を示す補助線を描き入れましょう。先ほどより見分けが付きにくくなっていますが、描けそうだと思えるところから描いていきます。

「あっ、エリアが実物よりも狭かった!」と気付いたら、正しい補助線を引いてそのエリアを作り直しましょう。

これで花びら部分が完成しました。ここまで来れば、スケッチの山場は越えたも同然です。

※補足:難しくて出来ません、という方へ

ここまで書いておいてなんですが。この解説で使っている花は花びらの数が多いので、初心者の方には少し難易度が高いと思います。難しいなと思ったら、もっと花びらが少ない花でチャレンジしてみてください。

それから、補助線を引くときに使えるちょっとしたテクニックをご紹介します。

花びらの境界を示す補助線は、そのまま花びらの傾きも示しています。この斜め線を実物の花通りに描こうとしてうまくいかない方、多いのでは? そんなときは手の感覚があなたを助けてくれます。

鉛筆を持った手を動かして、補助線の傾きを目の前で再現してみてください。これを2・3度行うと一時的に手が傾きを記憶してくれるんです。

その記憶が薄れないうちにスケッチブックに手を戻して、補助線を描き入れます。記憶したものを紙上で再現する、という感じですね。

それでもうまくできなかったら、ページ最下部にある模写練習も行ってみてください。

手順⑥花の中央部分を丸の集合で描く

ここまで来れば、完成まであと一息です。

中央部分は小さな丸の集合体で表現します。手前の丸は大きく、後ろは小さめにするのがポイントです。ここは厳密に描かなくても、雰囲気がでていればそれでかまいません。

花びらの根元も一緒に描いておきます。手を揺らしながら、短い線でふわっ、ふわっと描いていく感じです。

※完成スケッチの上から赤ペンで描き入れてます

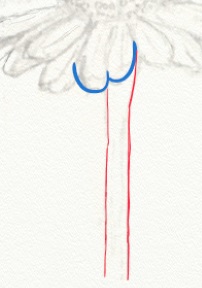

手順⑦花びらから茎の位置を割り出して描く

花びらのどこから茎が始まっているか注目し、茎の位置を割り出します。ここはそう難しくないですね。

手順⑧全体のバランスを確認する

これで花全体ができました。

スケッチした花と本物をよく見比べてみましょう。もし全体を眺めてあきらかに違うということであれば、正しい補助線を引いて修正します。

ちょっとくらい花びらが短かったり、傾きがおかしいくらいでは気にする必要はありません。ぱっと見て似ていればOK。これは写真ではなく、スケッチなのですから。

慣れないうちは「花びら1枚見落としていた」「重なり方を見違えていた」という失敗がつきもの。ここを直し始めると隣接部分もみんな直すことになってしまいます。それは大変なので、今回は目をつぶりましょう。

ここまで大変でしたよね。完走できただけでも今は十分。本物と違っていても、きっときれいなお花が描けたと思います。ご自分をほめてあげてください(^^)

手順⑨清書して仕上げる

ペンで仕上げると作業が楽。きれいにスキャンできる

スケッチが完成した今、足場はもう不要。消しゴムで丁寧に消していきます。

楽なのはペンによる清書。なぞった後で全体に消しゴムを描ければ終わりです。パソコン絵画の下絵として使いたいときも、ペンで仕上げた方がきれいにスキャンできます。

別のお花ですが、ペンで清書するとこんな感じに仕上がります。

鉛筆で清書は少し大変。いっそのこと下書き線をそのまま使うという手も

ねり消しや消しゴム(軽く消す)で線をかすかに見える程度に薄くして、その上から本番の線を描きます。

面倒だったらいっそのこと目立つ線だけ消して、花びらの中の細かい線はそのままにしてもかまいません(実際そう描いている水彩画教本もあります)。実は今回のお花も清書せずで仕上げたものでした(^^ゞ そんなわけで少し線が雑になっています。

スケッチ時間を短縮する方法

最後までお疲れさまでした。

初めにお話ししたように、このスケッチ方は絵が苦手な方向けの”急がば回れ”方式です。確実に仕上がる分、時間を描けることが前提となっています。

もう少しスピードアップしたいと思ったら、補助線など足場の数を減らす(上達すると勘で描ける部分が増えるので自然と減っていきます)、植物画のテクニックを学んで併用するという方法があります。

特にバラの花は植物画のやり方を利用すると、格段にスピードアップできます。

花スケッチを模写して複雑な花への抵抗をなくす

それから、気持ちの面で慣れることも大事なポイントです。

例えば、何の予習もなしにいきなりバラへ向き合っても「花びらが多いし、形が複雑だし、難しそう」と尻込みしてしまいますよね。ひるんだ気持ちのまま描こうとすると迷い線が多くなってしまい、かなり時間を食います。

私も初心者の頃、花びらが多い花をスケッチしようとすると恐怖を感じていました。そこで花スケッチの本を何冊か借りてきて、中に出てくる花を模写練習してみたんです。

個人的に模写用として一番良かった本は、花スケッチに特化した『花の鉛筆スケッチ』です。

一般的な花絵本がスケッチと着色半々くらいで構成されている中で、この本は異色。着色の話はほとんどでてきません。あくまで鉛筆で花を描く方法がテーマです。

ほとんどの花パターンを網羅している本なので、毎日ちょっとずつでも模写を続けるとかなりの力がつきます。

まずは花だけ描いてみる。時間をかけて茎や葉を描くことにも慣れていく

模写といっても、上から薄い紙をあててなぞり描きするわけではありません。

本番と同じように、本の中の花を見ながら自分で描いてみるのです。本の中にはお手本スケッチが出ているので、完成したらそれと見比べてみてください。

このページでご紹介しているスケッチ法、本に出てくる描き方もこの機会にぜひ試してみてください。どの方法が自分に合うかわかりませんし、私のように自分の感覚にあった別の方法を見出せるかもしれません。

もちろん、初めはチューリップのようなやさしい花からスタートします。ネットで見つけた花の写真を模写してもOK。まずは花1本だけ、花そのものだけでかまいません。

慣れてきたら2本に増やしてみてください。そして、茎や枝といった花のまわりのものも描いてみます。紙に入りきらなかったら、今回は葉っぱだけといった描き方でかまいません。

つまり、花を中心として、描ける範囲を少しずつ広げていくわけです。「あ、描けるかも」と思ったら次の段階へ進んでください。そう思えないうちは今の練習を続けます。

こうした”予習”を行った上で本番に臨むと、かなり楽な気持ちでスケッチすることができます。手の感覚と気持ちと、両方をバランス良く慣らしていくのが上達のコツです。

コメント